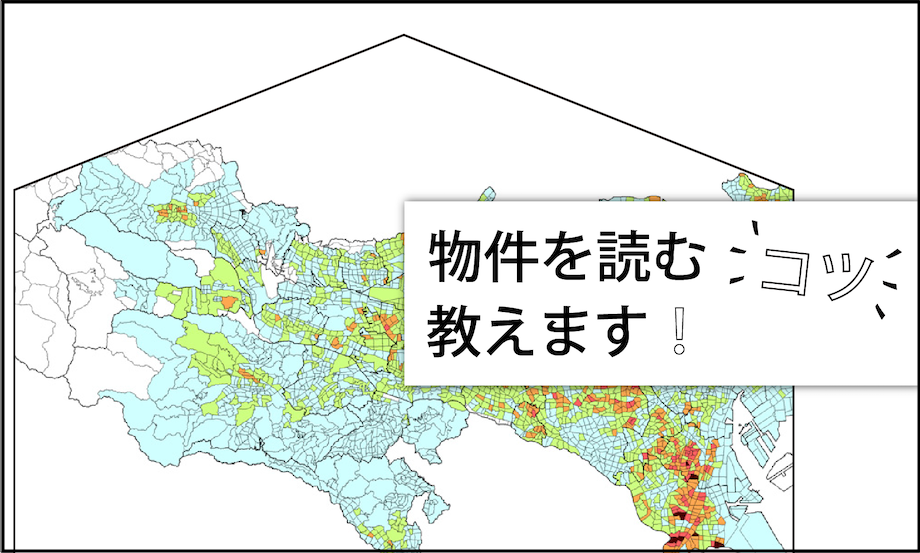

中古マンション探しの裏技!物件を読むコツ教えます

vol.14:番外編(耐震のコト2)

# EcoDeco # ヴィンテージマンション # エコデコ # セミナー # マンション # リノベ # リノベーション # リノベーション事例 # リノベーション向き # リフォーム # 中古 # 中古マンション # 中古を買ってリノベーション # 古いマンション # 団地 # 団地マニア # 団地リノベ # 団地リノベーション # 旧耐震 # 耐震

EcoDecoで設計兼リノベーションコーディネーターを務めるokanoです。リノベーション向きの物件探しから設計までをトータルで担当しています。 みなさんが物件探しをするとき、必ず目にするマンション販売図面。EcoDecoのようにリノベーションを前提とした物件探しの専門仲介会社は、その販売図面から「リノベーションでできること」「できないこと」を読み解きながらご紹介しているんです。同じように、これからリノベーションをされる方にも読み解く力を身につけていただけたら!と思い、これから19回に渡って物件を読むコツを伝授していきます。今回は14回目です。

今回もテーマは耐震

さてさて、前回は「物件を読むコツ教えます!」シリーズの番外編として、耐震の話をしましたが、今回はその続きを書きたいと思います。セミナーでも新耐震と旧耐震の話をしているのですが、もう少し具体的に! 「物件を読むコツ教えます!Vol.13」を読んでない方はまずそちらをご覧下さい。

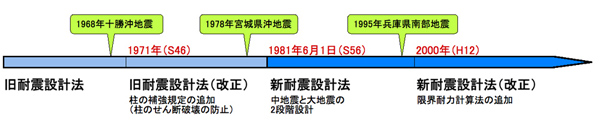

皆さんも「旧耐震」と「新耐震」という言葉は聞いたことがあるかと思いますが、この2つの大きな違いは「大規模地震を想定して、倒壊/崩壊しないという基準で構造計算を行っているかどうか?」という点でした。

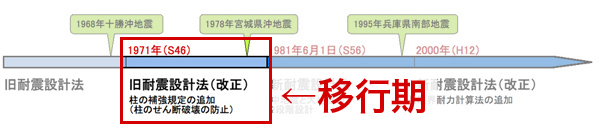

そして、建築基準法の改正によって新耐震基準に切り替わったのは、1981年(昭和56年)6月1日からです。 ※6月1日以降に建築確認申請を届出し、許可が下りてから建設工事が始まるので、実際に新耐震のマンションが完成するのはもう少し後になり、目安としては1983年(昭和58年)くらいと考えています。

※濃い青からが新耐震です。

※濃い青からが新耐震です。

ここからが今回の本題

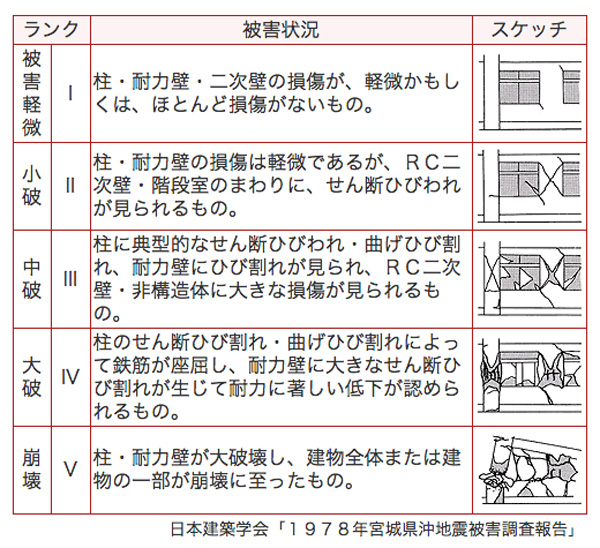

新耐震は「被災しても倒壊や崩壊しない」という基準の上に成り立っています。つまり、逆の見方をすると、ある程度被災してダメージを受けるのはOKということ。この被災具合は5段階に分かれていて、「軽微/小破/中破/大破/崩壊」という表現がさ、その具体的な内容は下記です。 (イラストみたいに大破したら住めたもんじゃないですね。)

<鹿島建設の資料から抜粋>

<鹿島建設の資料から抜粋>

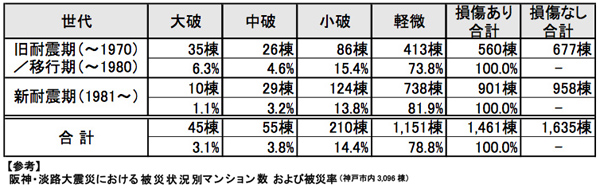

では、阪神淡路大震災の時の新耐震と旧耐震でマンションの被災具合の割合がどうだったか?といいますと…。 上段が旧耐震、下段が新耐震です。特筆する箇所は、新耐震の建物が「大破」した割合が旧耐震と比べて著しく少ないという点でしょう。「中破/小破/軽微」の割合は大破に比べると開きが小さいです。 (※旧耐震でも軽微な損傷ですんでいる建物が7割以上ある、という点にも注目ですね。)

<東京カンテイ資料より抜粋>

<東京カンテイ資料より抜粋>

そして、本題その2ですが、旧耐震というのは実は「旧耐震期」と「移行期」という2つに分かれているのです!

旧耐震時代に十勝沖地震があり、その被害状況からせん断破壊を防止するために帯筋の規定が追加されたというものです。旧耐震から新耐震がフルチェンジだとすると、この改定はマイナーチェンジといったところでしょうが、この1971年(昭和46年)以降か?以前か?という問いは実は、新耐震か?旧耐震か?という問いと同じくらいの違いがあったりします!

旧耐震時代に十勝沖地震があり、その被害状況からせん断破壊を防止するために帯筋の規定が追加されたというものです。旧耐震から新耐震がフルチェンジだとすると、この改定はマイナーチェンジといったところでしょうが、この1971年(昭和46年)以降か?以前か?という問いは実は、新耐震か?旧耐震か?という問いと同じくらいの違いがあったりします!

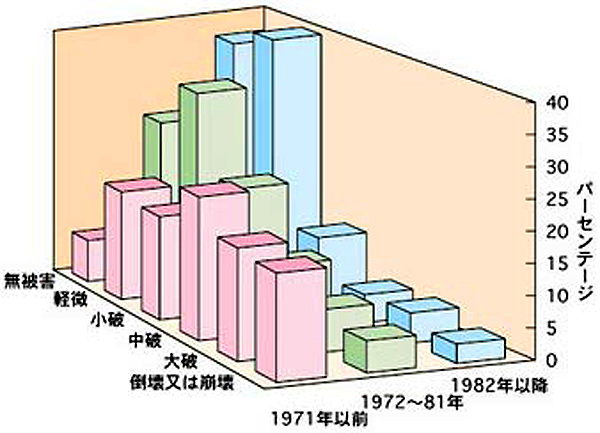

<鹿島建設資料より(出典:建築災害調査委員会)>

<鹿島建設資料より(出典:建築災害調査委員会)>

ピンクが「旧耐震」、グリーンが「移行期」、ブルーが「新耐震」ですが、ピンクとグリーンを見比べていただくと一目瞭然ですね。先ほど「中破/小破/軽微の割合は大破に比べると開きが小さい」と書きましたが、1まとめになっていた旧耐震&移行期を別々にすると、その年代別の耐震性能がクリアになってくると思います。

都心では不動産価格や立地から旧耐震をご紹介することも多く、実際に建物の外観チェックをすることもありますが、昭和40年代と50年代の建物はどことなく雰囲気が違いますね。日本に地震はつきものですので、地震が起こるのは避けられませんからこんな情報もぜひみなさん知っておいてください。

あと、地震による被災具合は旧耐震/移行期/新耐震だけではなく、地盤や建物の形状、そして大規模修繕などのメンテナンス状況によっても変わってくると思います。

本日のまとめ

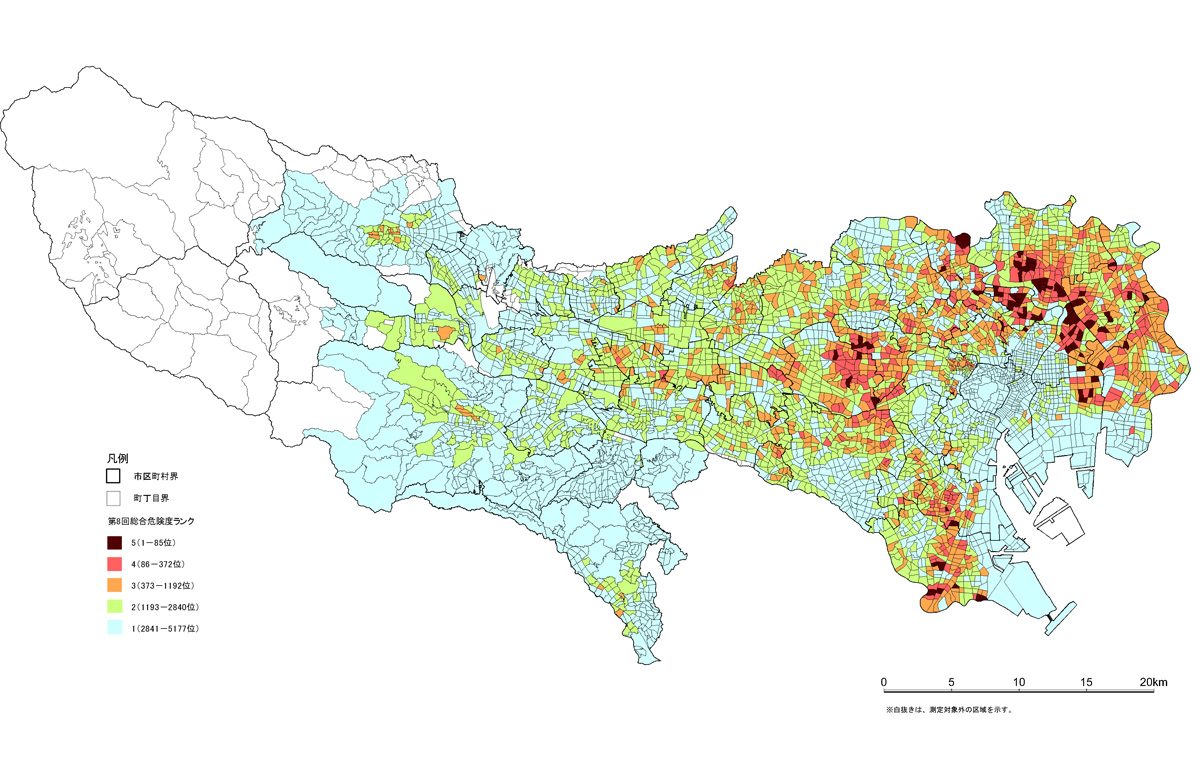

メンテナンス状況は過去の修繕履歴などをチェック! 地盤は各区役所のHPにあるハザードマップをチェック! となりますが、追加で東京都の都市整備局が出している「地域危険度マップ」というものがありますので、気になる方はこちらも是非ご活用下さ〜い。

次は団地の浴室について

次回は、ちょっとクセのある団地の浴室について2回に渡ってレクチャーしますよ。

▷>「vol.15:団地の浴室(1)」と題して、窓がないマンションの浴室に光をさすコツをお伝えします。

動画で見るリノベセミナー開催中!

リノベーション初心者向けのセミナーを開催中! リノベーションについてこれから動いてみようかな、という初心者の方に向けたセミナーを開催しています。募集はこちらで行っていますので、ぜひご参加ください!

関連する読みもの

新着読みもの

リノベーション相談室

不動産探しから施工まで、リノベーションに関するあらゆるご相談に、幅広くお答えします。リノベーションコーディネーターが無料個別相談会を行っていますので、お気軽にご予約下さい。まずは、じっくりとお話ししてみませんか。

ご予約はこちらから